Bananenrepublik Deutschland, Beispiel Autobahnprivatisierung per ÖPP

(öffentlich-private „Partner“schaft)

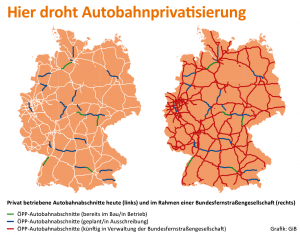

Über das größte Geschäft, das die trudelnde GroKo-Regierung noch vorhat, wird öffentlich nur wenig berichtet. Es handelt sich um die stückweise Privatisierung der deutschen Autobahnen, was auch die Einführung einer PKW-Maut nach sich ziehen würde. Die bisherigen ersten ÖPP-Teilprojekte laufen nicht wirklich gut, wie der untenstehende Artikel ausführlich darlegt. Dennoch will die Regierung festhalten an dem Privatisierungsmodel noch aus der Zeit von SPD-Wirtschaftsminister Gabriel, der damals kackfrech verkündete, die Autobahnen würden nicht privatisiert, wenn sie ins Eigentum einer staatlichen „Fernverkehrsgesellschaft“ überschrieben würden. Diese könne dann abschnittsweise ein Autobahnstück nach dem anderen an private Betreiber mit ÖPP vergeben, welche ihre Einnahmen durch die Maut generieren könnten. Um das zu ermöglichen, wurde das Grundgesetz am 1.6.2017 (schnell noch vor der Bundestagswahl im Sept.) in großem Stil geändert. Viele Medien spielten dabei voll mit, ob “Zeit”, “Welt”, „Morgenpost“ oder “Tagesschau”. Ein wenig kritischer war die WAZ, die hervorhob, dass es auch darum geht, dass der damalige Finanzminister Schäuble mit der PPP-Fernstraßengesellschaft einen gigantischen Schattenhaushalt am Bundeshaushalt vorbei aufstellen könne, um so u.a. die Maastricht-Kriterien zu umgehen und weiter seine Schwarze Null bilanziell herbeizaubern zu können. Die Fernstraßengesellschaft kam aber bisher nicht richtig in die Pötte, denn u.a. die Überführung der landeseigenen Autobahnbetreiber und -gesellschaften wie z.B. Straßen.NRW ist alles andere als einfach und geht nicht reibungslos. Die inzwischen in Bundesinfrastrukturgesellschaft umbenannte Fernstraßengesellschaft soll nun doch erst 2021 installiert sein, also noch gerade rechtzeitig vor den nächsten Bundestagswahlen.

Über das größte Geschäft, das die trudelnde GroKo-Regierung noch vorhat, wird öffentlich nur wenig berichtet. Es handelt sich um die stückweise Privatisierung der deutschen Autobahnen, was auch die Einführung einer PKW-Maut nach sich ziehen würde. Die bisherigen ersten ÖPP-Teilprojekte laufen nicht wirklich gut, wie der untenstehende Artikel ausführlich darlegt. Dennoch will die Regierung festhalten an dem Privatisierungsmodel noch aus der Zeit von SPD-Wirtschaftsminister Gabriel, der damals kackfrech verkündete, die Autobahnen würden nicht privatisiert, wenn sie ins Eigentum einer staatlichen „Fernverkehrsgesellschaft“ überschrieben würden. Diese könne dann abschnittsweise ein Autobahnstück nach dem anderen an private Betreiber mit ÖPP vergeben, welche ihre Einnahmen durch die Maut generieren könnten. Um das zu ermöglichen, wurde das Grundgesetz am 1.6.2017 (schnell noch vor der Bundestagswahl im Sept.) in großem Stil geändert. Viele Medien spielten dabei voll mit, ob “Zeit”, “Welt”, „Morgenpost“ oder “Tagesschau”. Ein wenig kritischer war die WAZ, die hervorhob, dass es auch darum geht, dass der damalige Finanzminister Schäuble mit der PPP-Fernstraßengesellschaft einen gigantischen Schattenhaushalt am Bundeshaushalt vorbei aufstellen könne, um so u.a. die Maastricht-Kriterien zu umgehen und weiter seine Schwarze Null bilanziell herbeizaubern zu können. Die Fernstraßengesellschaft kam aber bisher nicht richtig in die Pötte, denn u.a. die Überführung der landeseigenen Autobahnbetreiber und -gesellschaften wie z.B. Straßen.NRW ist alles andere als einfach und geht nicht reibungslos. Die inzwischen in Bundesinfrastrukturgesellschaft umbenannte Fernstraßengesellschaft soll nun doch erst 2021 installiert sein, also noch gerade rechtzeitig vor den nächsten Bundestagswahlen.

Auch die bisherigen ÖPP-Modellabschnitte von Autobahnen erwiesen sich bisher als hoch problematisch, am schlimmsten das einst hochgelobte Vorzeigeprojekt der Hansalinie auf der A1, s.u.. Auch dass die alberne Dobrindt-Maut als Einstiegsversuch für flächendeckende PKW-Maut gescheitert ist, hat die Pläne der Autobahnprivatisierung im Wert von mindestens 600 Milliarden Euro nicht beflügelt, zum Glück. Auch die Turbulenzen um die Tollcollect als Eintreiber der LKW-Maut dämpften glücklicherweise die Geschwindigkeit der Umsetzung der Vorhaben mit PKW-Zwangsmaut.

Doch bisher gibt es leider noch keine Signale, dass in Berlin die Pläne der ÖPP-Privatisierung deutscher Autobahnen und dann vielleicht auch zusätzlich noch Bundesstraßen revidiert werden sollen. Dabei hätte das Desaster mit den privatisierten Autobahnen u.a. in Spanien auch in Deutschland zu denken geben müssen.

Schlechter Gewinner. Regierung obsiegt im Rechtsstreit gegen Autobahnbetreiber

und privatisiert trotzdem munter weiter.

28. November 2019 in https://www.nachdenkseiten.de/?p=56717

Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Celle diese Woche stehen der Autobahngesellschaft „A1 Mobil“ keine millionenschweren Nachzahlungen durch die Bundesrepublik wegen entgangener Einnahmen bei der Bewirtschaftung der sogenannten Hansalinie zu. Das ist gut so, aber längst kein Garant dafür, dass der Bund am Ende nicht doch als Zahlmeister einspringt – sei es, um die Profite der Investoren oder den Betrieb des Streckenabschnitts zu sichern. Wie die Sache ausgeht, hängt dabei von mancherlei ab: Wie lange halten die Gläubiger still? Was führen Hedgefonds im Schilde? Und für wie dumm lassen sich die Bürger verkaufen? Denn eines will die Bundesregierung ganz sicher nicht: Den Ausverkauf der Fernstraßen stoppen.

Von Ralf Wurzbacher. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Schwerer Ausnahmefehler auf dem Privatisierungshighway. Die sonst wie geschmiert laufende Selbstbedienungs- und Bereicherungsmaschine für profithungrige Investoren hat einen Spielverderber namens deutsche Gerichtsbarkeit auf den Plan gerufen. Am Dienstag entschied das Oberlandesgericht (OLG) Celle, dass der Autobahnbetreiber „A1 Mobil“ auf seiner Forderung von über 700 Millionen Euro gegenüber dem Bund sitzenbleibt – vorerst. Diese Summe verlangt die Gesellschaft von der BRD als Entschädigung für entgangene Einnahmen bei der Bewirtschaftung eines Streckenabschnitts zwischen Hamburg und Bremen. Die Richter machten den Klägern einen Strich durch die Rechnung und urteilten in dankenswerter Klarheit: Unternehmer tragen ein unternehmerisches Risiko, selbst dann, wenn sie mit dem Staat Geschäfte machen.

Schwerer Ausnahmefehler auf dem Privatisierungshighway. Die sonst wie geschmiert laufende Selbstbedienungs- und Bereicherungsmaschine für profithungrige Investoren hat einen Spielverderber namens deutsche Gerichtsbarkeit auf den Plan gerufen. Am Dienstag entschied das Oberlandesgericht (OLG) Celle, dass der Autobahnbetreiber „A1 Mobil“ auf seiner Forderung von über 700 Millionen Euro gegenüber dem Bund sitzenbleibt – vorerst. Diese Summe verlangt die Gesellschaft von der BRD als Entschädigung für entgangene Einnahmen bei der Bewirtschaftung eines Streckenabschnitts zwischen Hamburg und Bremen. Die Richter machten den Klägern einen Strich durch die Rechnung und urteilten in dankenswerter Klarheit: Unternehmer tragen ein unternehmerisches Risiko, selbst dann, wenn sie mit dem Staat Geschäfte machen.

Die „A 1 mobil GmbH“ betreibt die sogenannte Hansalinie, ein 73 Kilometer langes Autobahnteilstück in Norddeutschland, das sie von 2008 bis 2012 im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) sechsspurig ausgebaut hatte. Im Gegenzug soll das Konsortium aus dem britischen Infrastrukturfonds John Laing und der deutschen Johann-Bunte-Bauunternehmung 30 Jahre lang mit Erlösen aus der Lkw-Maut vergütet werden. Eines hatten die Macher bei dem Deal allerdings nicht auf dem Zettel: Die Weltwirtschaft. Im Gefolge der globalen Finanzkrise von 2008 bretterten weniger Brummis als geplant über den Asphalt und brach der Güterverkehr in angeblich „nie dagewesener Form“ ein. Ergo sprudelten die Profite nicht wie erwünscht und geriet die Gesellschaft in eine, wie es heißt, „existenzbedrohende Situation“.

778 Millionen Euro

Ihr erstes Opfer forderte die Schieflage 2 014. Der Industriedienstleister Bilfinger SE, der anfangs noch als dritter Investor im Boot saß, ging von Bord, überließ seine Anteile den beiden Verbliebenen und beendete sein Engagement mit einem Verlust von 34 Millionen Euro. Schwer gezeichnet schrieb der Baukonzern gleich das ganze Geschäftsmodell ab. „Straßenbau unter ÖPP-Vorzeichen ist für uns künftig ausgeschlossen.“ Angesichts der weiteren Ereignisse mutet dieser Abgang wie der eines fairen Verlierers an.

014. Der Industriedienstleister Bilfinger SE, der anfangs noch als dritter Investor im Boot saß, ging von Bord, überließ seine Anteile den beiden Verbliebenen und beendete sein Engagement mit einem Verlust von 34 Millionen Euro. Schwer gezeichnet schrieb der Baukonzern gleich das ganze Geschäftsmodell ab. „Straßenbau unter ÖPP-Vorzeichen ist für uns künftig ausgeschlossen.“ Angesichts der weiteren Ereignisse mutet dieser Abgang wie der eines fairen Verlierers an.

Johann Bunte und Lohn Laing wollten das Feld nicht so einfach räumen. Nachdem seit 2010 mehrere Schlichtungsrunden mit dem Bundesverkehrsministerium gescheitert waren, gingen die Betreiber im August 2017 aufs Ganze und erhoben Klage vor dem Landesgericht (LG) Hannover. Ihre Argumentation: Die 2008er Wirtschaftskrise als Auslöser des Gewinneinbruchs sei ein nicht vorhersehbares Risiko gewesen und könne deshalb nicht einseitig getragen werden. Neben Schadensersatz machte die Gesellschaft eine Nachbesserung der Vergütung für den Betrieb der Strecke geltend, woraus sich eine Gesamtforderung von 778 Millionen ergibt.

Pacta sunt servanda

Im September 2018 verwarf das Landgericht den Vorstoß: Eine Anpassung des Vertrages wegen eines sogenannten Wegfalls der Geschäftsgrundlage komme nicht in Betracht, da der Bund das „Verkehrsmengenrisiko nicht habe übernehmen wollen“, befanden die Richter. Dieser Sichtweise schloss sich im Berufungsverfahren nun auch der 13. Zivilsenat des OLG an. Demnach liege das Risiko „ausschließlich und unbegrenzt“ auf Seiten des Konsortiums. Der Gewinnmöglichkeit des Klägers hätten entsprechende Verlustrisiken gegenübergestanden, die er bewusst in Kauf genommen habe, erläuterte ein Gerichtssprecher den Entscheid in einer Medienmitteilung.

Daraus sticht ein Satz hervor: „Dementsprechend erscheine es fernliegend, dass die Parteien bei Vertragsschluss übersehen haben könnten, dass das – wenn auch möglicherweise eher geringe – Risiko eines starken Verkehrsmengenrückgangs während der Vertragslaufzeit bestand.“ Das klingt drollig, aber zielt auf den Kern dessen, was man unternehmerisches Risiko nennt. Geschäftemachen ist eben nicht immer ein Selbstläufer, manchmal kommen Dinge dazwischen, die einem die Tour vermasseln können. Und wenn in den Kontrakten für diese und jene Eventualität keine Vorkehrungen getroffen wurden, dann darf der Schaden auch nicht auf den Vertragspartner abgewälzt werden. Pacta sunt servanda, Verträge sind einzuhalten, Punkt, Aus.

Gläubiger halten still

Aber folgt daraus, dass in diesem Fall – ausnahmsweise einmal – der Staat als Gewinner vom Platz geht? Wohl kaum. Noch ist nicht klar, wie die Sache juristisch weitergeht. Eine Revision hat das Gericht nicht zugelassen. Damit bleibt den Unterlegenen noch die Möglichkeit, eine Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesgerichtshof (BGH) anzustrengen. Der Geschäftsführer von „A1 Mobil“, Ralf Schmitz, äußerte nach dem Gerichtstermin, man habe mit dem Urteil gerechnet, werde die Begründung gründlich prüfen und dann sehen, wie man weiter verfährt. Würde man den BGH anrufen, könnte sich der Streit mithin noch über Jahre hinziehen.

Fast noch größere Ungewissheiten birgt allerdings das Szenario, dass das Konsortium pleite geht. Auf Schmitz` neueste Beteuerung, Insolvenzgefahr bestehe „auf keinen Fall“, der Betrieb werde „in der gewohnt guten Qualität fortgesetzt“, sollte man nicht allzu viel geben. Davor galt stets die Sprachregelung, die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft werde allein durch ein Stillhalteabkommen mit den finanzierenden Banken verhindert. Das sollte allerdings bloß für die Dauer des Rechtsstreits Bestand haben, wohl in der Erwartung, dass die Gerichte die Dinge im Sinne der Gläubiger regeln. In den früheren Schlichtungs- und Schiedsgerichtsverfahren haben immerhin drei Richter die Auffassung vertreten, der Bund müsse die Verträge zum Vorteil der Investoren korrigieren.

„Ein echtes Schnäppchen“

Aber was passiert, wenn die Geldgeber den Geldhahn zudrehen? Wird dann der Betrieb auf der Hansalinie einfach eingestellt? Ganz bestimmt nicht. In diesem Falle müsste der Bund zwangsläufig in die Bresche springen – zu gegenwärtig nicht kalkulierbaren Kosten. Hier offenbart sich der erpresserische Charakter solcher Privatisierungsdeals. Weil man Bundesstraßen und Autobahnen im Ernstfall nicht sich selbst überlassen kann und sie ähnlich den Großbanken „too big to fail“ sind, haftet am Ende immer der Steuerzahler. Das gilt im Erfolgsfall wie beim Scheitern: Entweder begleicht er die bei solchen Geschäften überzogenen Profite der Investoren oder eben die Schäden und Folgekosten, sobald ein Geschäft platzt.

Aber was passiert, wenn die Geldgeber den Geldhahn zudrehen? Wird dann der Betrieb auf der Hansalinie einfach eingestellt? Ganz bestimmt nicht. In diesem Falle müsste der Bund zwangsläufig in die Bresche springen – zu gegenwärtig nicht kalkulierbaren Kosten. Hier offenbart sich der erpresserische Charakter solcher Privatisierungsdeals. Weil man Bundesstraßen und Autobahnen im Ernstfall nicht sich selbst überlassen kann und sie ähnlich den Großbanken „too big to fail“ sind, haftet am Ende immer der Steuerzahler. Das gilt im Erfolgsfall wie beim Scheitern: Entweder begleicht er die bei solchen Geschäften überzogenen Profite der Investoren oder eben die Schäden und Folgekosten, sobald ein Geschäft platzt.

Wobei ein Bankrott von „A1 Mobil“ möglicherweise die für den Staat günstigere Variante wäre. Wie die „WirtschaftsWoche“ (WiWo) vor über zwei Jahren berichtete, soll die Bundesregierung im Fall der Hansalinie ein Sonderkündigungsrecht haben, falls die Gesellschaft vor die Wand fährt. Dann könne der Bund den Autobahnabschnitt für 60 Prozent der sonst anfallenden Fremdkapitalkosten übernehmen, schrieb das Blatt und bezifferte den Preis mit einem „dreistelligen Millionenbetrag“. Dagegen belaufen sich die geplanten Gesamtkosten auf 1,3 Milliarden Euro. Die Zeitung zitierte Enak Ferlemann (CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, mit den Worten: „Das wäre ein echtes Schnäppchen.“ Allerdings sagte er dies im Vorfeld der Bundestagswahl, während der CDU-Mann sonst als glühender ÖPP-Verfechter in Erscheinung tritt.

Traumrenditen von 30 Prozent

Am Dienstag demonstrierte Ferlemann Zufriedenheit mit dem Gerichtsbeschluss und bemerkte durchaus treffend: „Wenn sich Chancen der Privaten realisieren, kommt auch niemand auf die Idee, von unerwartet hohen Einnahmen etwas an den Vertragspartner abzugeben.“ Unerwähnt ließ er dabei, dass das Rezept, private Investoren mittels ÖPP zu Traumprofiten zu verhelfen, in seiner Zuständigkeit als rechte Hand seiner Ressortchefs Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer (alle CSU) maßgeblich vorangetrieben wurde. Die Initiative Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB) hatte vor zwei Jahren Interna publik gemacht, wonach „A1 Mobil“ für die Dauer des 30-jährigen Engagements mit einer durchschnittlichen Rendite von 30 Prozent jährlich auf das eingesetzte Kapital kalkuliert. Alles in allem fixierten die Macher die Ausschüttungen auf 464 Millionen Euro – bei rund 50 Millionen Euro Eigenkapitaleinsatz. In solchen Größenordnungen wagte nicht einmal Ex-Deutsche-Bank-Boss Josef Ackermann zu denken.

Die fragliche Aufstellung war laut GiB Teil der Klageschrift der Gesellschaft gegen den Bund sowie des Finanzierungskonzepts, mit dem sie sich seinerzeit in der Ausschreibung um den Auftrag bewarb. Dass sie damit den Zuschlag erhielt, belegt einmal mehr eindrücklich, in welch schlechten Händen sich das Geld der Steuerzahler befindet. Aber das Verschleudern staatlicher Mittel zugunsten der Privaten hat System und folgt einem klammheimlichen Masterplan, wonach sich der Staat seiner ureigensten Aufgaben zu entledigen hat und profitgierige Investoren diese zu weit überhöhten Kosten zu erledigen haben.

Diskussion zur Unzeit

Vor zwei Wochen erst musste die Bundesregierung auf Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke anhand eigener Zahlen einräumen, dass von Privaten betriebener Straßenbau nahezu ausnahmslos teurer als vergleichbare Unternehmungen in staatlicher Regie ist. Demnach sprengen zwölf von fünfzehn laufenden oder geplanten ÖPP-Projekten den ursprünglich veranschlagten Ausgabenrahmen. Bei den laufenden sind es zehn von elf. Spitzenreiter ist ein Streckenteil zwischen Ulm und Augsburg, der statt der vorgesehenen 850 Millionen mindestens 1,348 Milliarden verschlingen wird. Selbst bei in der Planungsphase befindlichen Vorhaben sind die einstigen Maßgaben schon Makulatur. Insgesamt sind in nur 15 Fällen – Stand jetzt – 3,2 Milliarden Euro an Mehrkosten aufgelaufen. Dabei ziehen die Kosten erfahrungsgemäß nach hinten heraus noch einmal drastisch an. Gelernt wird daraus nichts: Im Bundeshaushalt für 2020 sind für die nächsten Jahre fast sechs Milliarden Euro für vier neue ÖPP-Autobahnprojekte vorgesehen.

Dass mit der Hansalinie ausgerechnet die einst hochgejubelte ÖPP-Vorzeigeunternehmung in die Schlagzeilen geriet, war und ist ein schwerer Schlag für die Privatisierungslobby. Das Projekt ist das bislang größte seiner Art und galt bisher, weil der Streckenteil so rasant modernisiert wurde, als Musterbeispiel für die behauptete Zweckmäßigkeit, privates Kapital für Ausbau und Erhalt der öffentlichen Infrastruktur einzubinden. An der schönen Mär darf nicht gerüttelt werden. Obwohl sich erste Schwierigkeiten schon 2010 abzeichneten, tat Ex-Minister Dobrindt noch im Frühjahr 2017 so, als wüsste er von nichts. Denn zufällig (oder nicht) kochte das Thema genau zu der Zeit hoch, als sich die Große Koalition anschickte, den Ausverkauf der deutschen Fernstraßen mittels einer privatrechtlich verfassten AutobahngeselIschaft in Bundeshoheit zu zentralisieren und zu intensivieren. Die Mitte 2017 beschlossene und bis 2021 zu installierende „Infrastrukturgesellschaft Verkehr“ soll in großem Stil private Investoren an Land ziehen und ÖPPs zum Standardmodell im Straßenbau machen. Wer so Großes vorhat, kann es sich eigentlich nicht leisten, wenn das beste Pferd im Stall die Grätsche macht.

Hedgefonds in Lauerstellung

Auch deshalb dürfte es so schnell nicht zum ganz großen Knall kommen. Denn an einer Pleite von „A1 Mobil“ hat weder die Bundesregierung ein Interesse noch die Wirtschaft. Der Imageschaden könnte einfach zu groß und eine kommende Koalition, womöglich unter Beteiligung der sich betont ÖPP-kritisch gebenden Grünen, versucht sein, dem Treiben ein Ende zu setzen. Dabei gilt es doch, ein Versprechen einzulösen, nämlich das, mit der Autobahn-AG „hochprofitable Anlagemöglichkeiten“ für von Niedrigzinsen gebeutelte Banken und Versicherungen „zur Stärkung von Investitionen in Deutschland“ zu erschließen. So jedenfalls lautet der Auftrag der 2014 durch Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) eingesetzten sogenannten Fratzscher-Kommission aus marktliberalen Ökonomen und Vertretern der Finanzbranche, die den Plan ausgeheckt hatte.

Wird der Wirklichkeit, wäre das ein Fest für alle möglichen Finanzjongleure. Umgekehrt können die bei Unbotmäßigkeit ziemlich ungemütlich werden: Vor zwei Jahren machten Meldungen die Runde, wonach 20 bis 30 Hedgefonds die Kredite der „A1-Mobil“-Gläubiger an sich reißen und die offenen Rechnungen auf eigene Faust eintreiben wollten. Damit könnten künftig sogar die rabiatesten Hasardeure im globalen Finanzkasino nach den deutschen Autobahnen greifen. „Heuschrecken“ wie Aurelius oder Davidson Kempner hatten in der Vergangenheit schon Länder wie Argentinien durch das Wetten auf einen Staatsbankrott an den Rande des Ruins getrieben. Derlei macht gewiss auch auf die Bundesregierung Eindruck und womöglich haben die Gläubiger auch deshalb so lange stillgehalten, weil sie ahnen (oder wissen), dass die Politik sich ihrer Belange am Ende doch annehmen wird.

V-Modell macht Investor froh

Abseits des Gerichtssaals bleibt schließlich immer noch die Möglichkeit einer einvernehmlichen Einigung. Das Landgericht Hannover hatte im Mai des Vorjahres einen Vergleich vorgeschlagen, bei dem beide Seiten die Finanzierungslücke je zur Hälfte zu stopfen hätten und „A1 Mobil“ von günstigeren Vergütungsmodalitäten profitieren sollte. Die Vertreter des Bundes gingen darauf nicht ein, was indes keine Absage für alle Ewigkeit bedeuten muss. Es gibt bereits Beispiele dafür, dass Verträge nachträglich zugunsten der Betreiber angepasst wurden, etwa im Fall des Warnow-Tunnels in Rostock. Weil die Geschäfte nicht so liefen wie erhofft, erzwangen die Investoren eine Verlängerung der Laufzeit von 30 auf 50 Jahre sowie eine Verdopplung der Mautgebühren.

Das könnte Schule machen. Tatsächlich sollen mindestens drei weitere mit dem sogenannten Ausbaumodell (A-Modell, Vergütung über Mauterlöse) realisierte ÖPP-Projekte „Finanzierungsengpässe“ haben – dies betrifft die A 4, A 5 und A 8. Gemeingut in BürgerInnenhand hat das Risiko für den Steuerzahler hochgerechnet: Bei derzeit rund 30 Milliarden Euro ÖPP-Volumen warteten „auf uns noch Mehrkosten und Nachforderungen von wenigstens 20 Milliarden Euro“. Allerdings haben die Verantwortlichen längst vorgesorgt, damit die Investoren gleich den gewünschten Schnitt machen und sich lästige Rechtsstreitigkeiten für die Zukunft erübrigen. Das A-Modell ist nämlich selbst ein Auslaufmodell. Seit 2009 vergibt die Regierung nur noch Aufträge nach dem Verfügbarkeitsmodell (V-Modell). Die Vergütung erfolgt dabei „verkehrsmengenunabhängig“ und bemisst sich an der Verfügbarkeit, sprich der Qualität der Autobahnen. Dann klingelt die Kasse, egal, was passiert. Selbst bei Weltwirtschaftskrisen. Denn die nächste kommt bestimmt.